【企業編】南海トラフ巨大地震が起きる前の対策とは?実例も含めて紹介

公開日:2019/12/11 | | カテゴリ:蓄電池と災害・停電・BCP対策について

30年以内に約70%の確率で日本を襲うと言われている「南海トラフ地震」ですが、2024年の日向灘地震で初めて発令された南海トラフ地震臨時情報などいよいよ緊迫した状況となってきました。

こういった災害時でも普段と変わらない業務体制を出来るだけ維持出来るようなBCP対策をしていると言う企業も多いのではないでしょうか?

南海トラフ地震は今までの地震のように1箇所だけに来るというわけではなく、関東から九州まで幅広い地域において震度の大きい箇所が複数存在するだろうと予想されています。

南海トラフ地震の被害想定についてはこちら

【過去最大規模】南海トラフ巨大地震の被害想定は?ここでは企業ができる地震対策を実例とともに紹介しているので、未だにBCP対策が出来ていない企業の方はぜひ参考にしてください。

目次

東日本大震災時は2000以上の企業が倒産!BCPの策定は重要

2011年に起こった東日本大震災では東北地方や関東地方にも津波などで多くの人に大きな被害を残しました。

家がなくなってしまったという方も多くいるでしょうが、その他にも日本の経済に大きな打撃を与えたのが企業の倒産です。

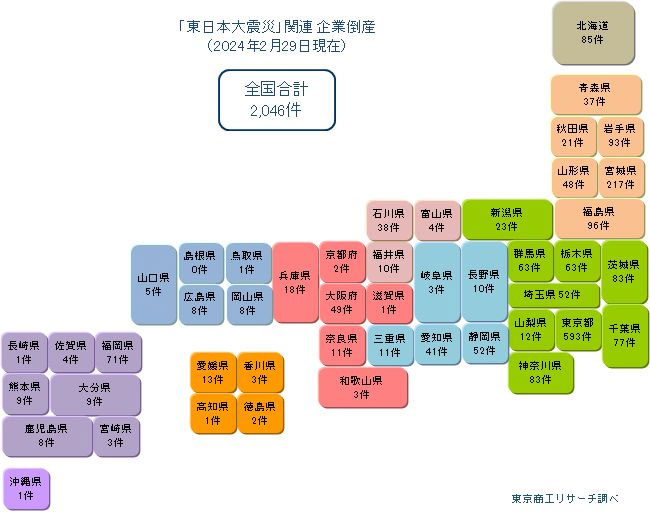

(引用:東京商工リサーチ「“震災から13年”「東日本大震災」関連倒産状況(2024年2月29日現在)」)

東京商工リサーチによると、2024年2月までに東日本大震災の影響で倒産したと考えられる企業は2046件となっています。

2022年には下げ止まりをしたような数字となりましたが、2023年はまた増えておりしかも今後も中長期的にジワジワと増えていく可能性は高いと言われています。特に業績不振の中小企業は気をつけておかなければなりません。

この要因として考えられるのはBCP対策をしっかりと行えていなかったことが挙げられます。

倒産した企業の多くがBCPの策定を行っておらず、被災した後にうまく経営を立て直せずに倒産したという事例が多いようです。

BCPの策定はいつ災害が起きるか分からない日本において非常に重要ですので、まだ策定していないという企業は以下を参考にBCPの策定を行っておくと良いでしょう。

企業ができる被災時の対策を紹介

それでは企業が被災時に主にどのような対策を行っているのか見ていきたいと思います。経営者の方はぜひ参考にしてください。

- 社員のための食料や飲料水の確保

- 帰宅困難者の受け入れ体制を整える

- 社員と連絡を取るための通信手段の確保

- 自家発電機を使って備蓄品を必要な場所へ届ける

社員のための食料や飲料水の確保

こちらは当然と言えば当然ですよね。災害は社員のいないときに来るわけではありません。

社内で被災した時のために社員のための食料や飲料水の確保をしているという企業は多いようです。

ほとんどの企業が3日分の用意をしているため、万が一社内から出られないと言う場合にも安心できます。

帰宅困難者の受け入れ体制を整える

東日本大震災の際には東京では帰宅困難者が出たというニュースは有名ですね。東京の企業の多くは、この教訓を活かして帰宅困難者の受け入れ体制を整えているところが多いとのこと。

帰宅困難者のための備蓄のある企業もあるとのことで、これは東京都が定めた「東京都帰宅困難者対策条例」に沿ったものです。

この条例に沿って、多くの企業が全従業員の3日分の食料と飲料水に加えて、社屋などに受け入れる帰宅困難者に提供する分の備蓄も用意しています。

また六本木ヒルズなどの都内の大きな施設5ヶ所では各1,000人の帰宅困難者の受け入れ体制を整えているとのことですので、東京で災害に遭った場合は無理に帰ろうとせずに、大きな施設などにいるほうが安全と言えるでしょう。

社員と連絡を取るための通信手段の確保

また災害が起きると、社員や会社と連絡が取れないという可能性も出てきます。実際に災害が起きたときには家族と連絡が取れないという事態にもなっており、被災時に連絡が取れるのは大きなメリットと言えるでしょう。

多くのケータイ会社が災害用伝言ダイヤルを用意しているため、何かあれば災害用伝言ダイヤルを利用するのがオススメです。

とは言え、家族や友人と連絡を取る場合は問題ないかもしれませんが、仕事の話となれば別ですよね。

しっかりとBCP策定を行っている企業の多くが、専用の無線端末や衛星携帯を用意していたりするので、社員同士で連絡を取ることが可能になりました。

自家発電機を使って備蓄品を必要な場所へ届ける

地震などの災害が発生すると、多くの施設で停電が発生しますが、自家発電機を導入している企業やビルでは備蓄品を各階へと届けることができます。

とは言え、実際に災害時に自家発電を使おうとしたところ、一旦電気が止まってしまうと、メンテナンスの方が来ないと運転が再開できずに早期復旧は難しかったとのこと。

この企業は現在は各階に備蓄品を分散しているということで、うまく教訓を活かして対策をしているようです。

【最重要】産業用蓄電池を導入する

今回は企業が南海トラフ地震などの災害にどのような対策をしているかを紹介してきました。

特に東京では多くの企業が被災時の対策をしっかりしているということもあり、被災しても安心して身を寄せることができます。

一番重要なのは産業用蓄電池を導入して、被災直後に停電にあっても必要最低限の業務を続けるということです。

特に病院や介護といった人の生死に関わる業種であれば、電気を使えないというのはあってはならないことで、BCP対策=蓄電池(他の自家発電可)の導入と言っても過言ではありません。

蓄電池は運転の際にメンテナンスは必要ないため、エレベーターやエスカレーターなどが使えるのであれば持ち運びすることができます。

災害時に蓄電池を導入するメリットについてはこちら

災害時の蓄電池のメリットや活用事例【停電中も電気が使える!】また、その際継続性を持たせるためにも太陽光発電システムも合わせて設置しておく必要があります。電気の供給が止まってしまったという場合でも、復旧までの電力をまかなうことができるので、避難してきた人も安心ですね。

太陽光発電システムや蓄電池があれば、企業や商業ビルが避難所としても使う事ができるので、避難所の負担も減りますね。

当サイトでも産業用蓄電池の一括見積りを行っているので、災害の対策をしようと考えている企業様はぜひ見積りをしてみてください。

全国最大5社から無料で一括見積りをしたいという方はこちら

蓄電池一括無料見積り監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

家庭用・産業用蓄電池の

無料一括見積もり