蓄電池はどう進化していくのか?今後の再エネ電源の将来も考える

公開日:2019/09/04 | | カテゴリ:蓄電池とは【基礎知識】

「最近ニュースなどで蓄電池が話題になるけど、本当に必要なの・・・?」

家庭用蓄電池に対して、そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、2024年時点で家庭用蓄電池を導入する必要性を紹介するとともに、2030年までに蓄電池の需要がどのように変化するか見ていきたいと思います。

目次

実はスマホにも!身近で活用される蓄電池

「蓄電池」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、このところ普及が進んでいる「家庭用蓄電池」ではないでしょうか。しかし、実は家庭用蓄電池以外にも、様々な製品で蓄電池が活用されています。

まず最初に、蓄電池が使われている身近な製品例をご紹介していきます。

スマートフォンやノートパソコン

スマートフォンやノートパソコンにも、「リチウムイオン電池」が使用されています。「リチウムイオン電池」は、小型で軽いだけでなく、高密度で高い電圧を供給することができるため、最近では主流の蓄電池になっています。家庭用蓄電池にも、この「リチウムイオン電池」が使用されています。

また、リチウムイオン電池は電気自動車のバッテリーにも使用されています。最近では電気自動車を蓄電池としても活用できるV2Hシステムが普及の兆しを見せていますが、これも電気自動車にリチウムイオン電池が使われていることで実現可能になったシステムと言えるでしょう。(V2Hシステムを利用するには、V2H対応の電気自動車が必要です)

乾電池

乾電池も立派な蓄電池の1つで、「アルカリ乾電池」、「マンガン乾電池」、「ニッケル水素電池」、「リチウム電池」の4種類があります。この中で主流なのは「アルカリ乾電池」で、デジタルカメラからリモコンまで、あらゆる製品で使用が推奨されています。

それに対し、「マンガン乾電池」、「ニッケル水素電池」、「リチウム電池」は、それぞれ使用できる製品や、使用が推奨される製品が限られています。

電動工具やラジコンのバッテリー

電動工具やラジコンのバッテリーには、「ニカド蓄電池(ニッケル・カドミウム蓄電池)」が主に使用されています。

「ニカド電池」には、電力が残っている状態で充電すると総容量が減ってしまう「メモリー効果」や、「イタイイタイ病」に代表されるカドミウムの自然環境や人体への悪影響などデメリットが多くあったため、現在は主流の蓄電池としては使われなくなっています。

しかし、古くから取り扱われているニカド電池には豊富なノウハウがあることや、過放電(放電終止電圧を超えて放電を続けること)に強い、生産コストが安いといったメリットもあるため、現在でも電動工具やラジコンのバッテリーとして活用されているのです。

必要なのはどれ?家庭用蓄電池の種類

蓄電池が様々な分野で利用されていることが分かったところで、主に家庭用で使われる蓄電池にスポットを当ててご紹介していきます。

定置型(系統連系型)

(オムロン株式会社「住・産共用フレキシブル蓄電システム KPACシリーズ」)

定置型(系統連系型)蓄電池とは、設置後は移動できないタイプの蓄電池で、分電盤と繋いで系統連系することにより、太陽光発電との連携や、停電時に自動で家全体また特定の家電に電力を送ることができるようになります。

容量もポータブル型に比べて大きく、5kWh~15kWhまで幅広い機種が発売されています。価格に関しては、容量が大きい蓄電池のほうがより高い傾向にあります。

一般的に「家庭用蓄電池」としてのイメージが強いのはこの「定置型(系統連系型)」と言えるでしょう。なお、設置には工事が必要で、機種によっては屋内・屋外どちらにも設置することが可能です。

ポータブル型(コンセント型)

(ニチコン「ESS-P1S1」)

ポータブル型(コンセント型)蓄電池は、電源をコンセントに差せばすぐに使用することができ、キャスターがついている機種の場合は場所の移動も簡単に行えます。

容量に関しては定置型蓄電池よりも小さく、2.5kWh~5kWh程度が主流になっています。また、系統連系は行えないため、停電時も使いたい家電を蓄電池のコンセントに接続する必要があります。

なお、太陽光発電とも基本的には連携は行えないので、ポータブル型(コンセント型)蓄電池に太陽光発電で創った電気を貯めることはできません。

電気自動車(V2H)

V2Hは、家庭用蓄電池のように、電気自動車に電気を貯めることができるシステムです。V2Hを導入するためには、V2H対応の電気自動車と、「EV用パワーコンディショナー」と呼ばれる機器が必要になります。

電気自動車を蓄電池のように使えるというメリットは確かに存在しますが、V2H対応の車種は一気に増えてきているものの、運転している間は充電も放電もできないなどのデメリットも存在します。

太陽光発電と蓄電池・V2HとHEMSの連携でエネルギーの自給自足が実現?

家庭用蓄電池を導入するメリット

家庭用蓄電の種類が分かったところで、家庭用蓄電池を導入した場合に得られるメリットをご紹介していきます。

災害などの停電時でも電気が使用可能

台風や地震などの災害で電気の供給がストップして、停電になってしまった経験はないでしょうか?

蓄電池に電気を貯めておけば、停電になっても電気を使用し続けることができます。近年、停電が発生する災害が増えている日本にとっては、停電時に電気を使えるというのが家庭用蓄電池の一番のメリットと言っても過言ではないでしょう。

災害時に蓄電池がどう活躍しているかについては、以下の記事をご覧ください。

災害時の蓄電池のメリットや活用事例【停電中も電気が使える!】

太陽光発電とセットで導入すれば電気代の節約が可能

オール電化(エコキュート)を導入しているご家庭の場合、深夜料金が安い「オール電化プラン」などに加入していると思います。

オール電化プランへ加入していれば、家庭用蓄電池に深夜の安い電気を貯めておき、日中に放電することで深夜の電気代と昼間の電気代の差額分だけ得をする計算になります。

2024年現在では時間帯別の電力プランに加入出来ないところが多いので、太陽光発電と蓄電池を合わせて導入しないと高い電気を買って運用することになるので、新規で蓄電池だけを設置する利点はあまりありません。

既に夜間に安い電力になるプランに加入済みの方は蓄電池の「経済性モード」というプランを選べば、自動で夜間の電気代を貯めて日中に放電してくれますので、特に意識しなくても電気代を節約することが可能です。

卒FIT(FITを卒業する人)の選択肢にも

2019年の年末あたりから、太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)によって定められた売電期間「10年」が終了する人が出始めています。このことを「卒FIT(FITを卒業する人)」と呼び、現在では卒FIT向けの電力買い取りを行う事業者が増えてきています。

しかしながら、卒FIT者向けの電力買取価格は「8~11円」程度が2024年3月時点での相場となっており、もともとのFIT時代の売電価格(2009年に開始した人は「48円」)と比べると大幅な値下げ感はどうしても感じてしまうでしょう。

こうした電気事業者と新たに契約を結んで売電するのも卒FITの選択肢の1つですが、別の選択肢として蓄電池の名前が挙がります。FITを満了した太陽光発電は、設置コストは既にFITの売電価格で回収済みのため、「発電コスト0円」と考えることができます。

家庭用蓄電池を導入することで、このお得な卒FIT太陽光発電の電気を貯めておき、昼間だけでなく太陽光発電が発電を行えない悪天候の日や朝夕、夜間などに使用することで、より電気代をお得にすることができます。

発電した電気を自宅で使用することを「自家消費」と呼びますが、卒FIT後は「8~11円」で売電するよりも、電気代「35円前後」を自家消費で節約したほうが経済的にもお得です。

※2024年現在では余剰電力のみの売電なので、必ず自家消費しなければなりません。

ピークシフトにも貢献が可能

夏場や冬場はエアコンや暖房機器など電化製品の使用が増えるため、電気消費量も1年の中で最も多くなります。特に夏場の場合は日中など特定の時間帯の電気消費量が増えるため、一時的な電力不足を避けるために、電気の使用時間をずらす「ピークシフト」や、電気の使用そのものを控える「ピークカット」が電力会社から呼びかけられています。

家庭用蓄電池を導入することで、ピーク時間帯(7~9月の午後1時~午後4時)は蓄電池に貯めてある電気でまかなえるため、ピークシフトに貢献することができます。

また、電力会社は上記のピーク時間帯の電気代が高くなり、その他の電気代が安くなる「ピークシフトプラン」を用意しています。蓄電池を活用すればピークシフトを行うことは容易なため、「ピークシフトプラン」を契約することで電気代を節約できる可能性があります。

太陽光発電の電気を貯められる

系統連系を行える「定置型」蓄電池や「V2H」を導入する場合、太陽光発電で創った電気を貯めておくことができます。

太陽光発電の電気を家庭用蓄電池に貯められることで、

- 「ダブル発電」による売電量の増加

- 太陽光発電の電気を蓄電して自家消費に回せば電気代を節約できる

- 長期の停電でも電気を使い続けられる可能性が高まる

といったメリットがあります。

家庭用蓄電池と太陽光発電を一緒に使用するメリットについて、詳しくは次の項目をご覧ください。

太陽光発電+蓄電池でメリットが倍増?!

「家庭用蓄電池を導入するメリット」でも少しご紹介しましたが、蓄電池は太陽光発電と一緒に活用することで、お互いのメリットを倍増させる効果があります。

ここでは、太陽光発電+蓄電池でどんなメリットが生まれるのかご紹介していきます。

長期の停電でも電気を使い続けられる可能性が高まる

まずは災害時の備えとして、太陽光発電の他にも蓄電池があることで、より長期間の停電になったとしても安心できるというメリットがあります。

太陽光発電のみの場合、晴れた日の昼間は発電を行えるため、停電中でも電気が使用できます。ただし、夜間や、早朝、夕方の他、悪天候の日も発電が行えません。

一方、蓄電池はというと、貯めてある電力残量分は電気を使えますが、新たに充電は行えないので、容量が尽きれば電気を使えなくなります。

太陽光発電+蓄電池の場合、太陽光発電で発電した電気を蓄電池にためておくことができます。そのため、太陽光発電が発電を行える晴れた日中は太陽光発電で創った電気を使い、余った電気を蓄電池に貯めて、発電が行えない夜間や、早朝、夕方の他、悪天候の日などに使用することができるのです。

この太陽光発電と蓄電池の連携により、仮に停電が1週間続いたとしても、使用する電気をある程度節約する必要はあると思いますが、電気を使用する生活を続けることができるでしょう。

太陽光発電の電気を蓄電して自家消費に回せば電気代を節約できる

上記でご紹介した停電時の太陽光発電と蓄電池の連携に似ていますが、特に災害時や停電時でなくても、太陽光発電で創った電気をまずは自宅で消費し、余った電気を蓄電池に貯めておいて、発電が行えない夜間や、早朝、夕方の他、悪天候の日などに使用します。

そうすることで、自宅で消費する電力の多くを太陽光発電で創った電気でまかなえるため、電力会社からの電力購入量が減り、電気代を削減することができるのです。

蓄電池は2030年までにコストが下がり必要性も増す

さて、これまで現時点での家庭用蓄電池の必要性やメリットについて解説してきました。しかしながら、実は現時点で家庭用蓄電池には経済的メリットがほとんどありません。

実用的な5kWh以上の定置型蓄電池の場合ですと、設置に100~200万円程度かかってしまいますので、いくら「経済性モード」などで電気代を節約できたとしても、経済メリットはかなり薄いのが現実です。

しかし、将来的にはどうなのでしょうか。さまざまな調査会社や研究機関が行った調査によると、2030年には家庭用蓄電池のコストは66%下がり、さらに需要の増加によって市場規模は全世界で1.2兆円以上になるという試算が出ています。

コスト低下により経済メリットも現在よりアップ

まずはコストダウンのほうから見ていきましょう。2017年10月6日に国際再生可能エネルギー機関(IRENA)が発表した内容によると、2030年までに定置型蓄電池のコストが「最大66%低下」する見通しであることを、日本経済新聞が伝えました。

また、この報告書の中で、導入コストの下落だけでなく、蓄電池の容量も少なくとも17倍まで増加させる可能性があるとも記述されています。

つまり「2030年までに家庭用蓄電池の設置コストが半分以下まで下がり、さらに容量も今より増える」ということになるのです。この頃になれば、家庭用蓄電池を導入することで経済メリットが生まれるようになる可能性は十分あるでしょう。

全世界の市場規模は1.2兆円以上になる見込み!

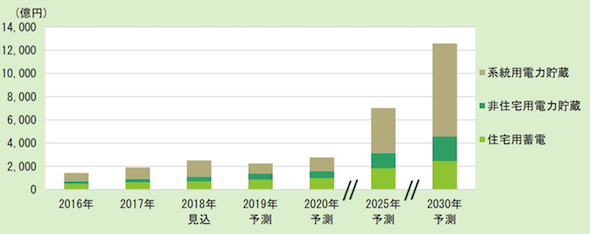

上記のコストダウンの見通しとも関係するのですが、2030年までに全世界の蓄電池の市場規模が1.2兆円になることを、調査会社の富士経済が予測しています。

これは、蓄電池のコストダウンや容量の増加だけでなく、急速に普及が進む再生可能エネルギーの送配電網の整備(発電した電気を送るためのインフラ整備)が追いつかないなどの問題を解決するために、蓄電池が周波数制御や需給調整など様々な用途で活躍すると予測されているためです。

(引用:富士経済「電力貯蔵システム向け二次電池の世界市場」)

また、電気を使用する需要家側でも、ピークカットやピークシフト、デマンドレスポンス(DR)に貢献できるほか、現在日本でも運用に向けた研究が進められているVPP(バーチャルパワープラント)でも、蓄電池は欠かせない存在となっているのです。

その他にも、卒FITを迎える日本などの国々で、太陽光発電設置者による自家消費がより進んでいくため、一般家庭における蓄電池の需要はさらに増していくであろうと考えられます。

上記のように蓄電池が必要となる機会が増えていくことで、蓄電池の市場規模は今後どんどん増加していくと予想されています。

蓄電池の相場と今後の推移に関して詳しくはこちら

蓄電池の費用相場と今後の見通し蓄電池が必要となる日本の将来像

最後に、蓄電池が必要となるであろう日本の将来像についてご紹介していきます。

蓄電池を活用したZEHやZEBの普及

まず、日本は2030年までに平均的な新築住宅が、ZEH(ゼッチ)になることを目標として掲げています。ZEH(ゼッチ)とは、「net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略で、「1年間で消費する家庭のエネルギー以上のエネルギーを創り出す」住宅のことを指します。

つまりZEHとは、電力会社から電気を購入しなくても、自宅の太陽光発電や蓄電池、HEMSによる節電などによって、必要な電力をまかなえる住宅という意味です。これと同じ考え方で、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)も存在します。

このZEHやZEBを実現するために欠かせないのが蓄電池ですので、新築住宅には必ず家庭用蓄電池が必要になる時代がもう目前まで迫っているのです。

蓄電池が実現する「分散型エネルギーシステム」

日本では現在、集中型エネルギーシステムと呼ばれる従来の火力発電所や原子力発電所などに代わり、地域の特徴をふまえ、再生可能エネルギーやコージェネレーションシステムなどを活用する「分散型エネルギーシステム」が注目を集めています。

東日本大震災をきっかけに、従来の集中型ネルギーシステムの脆弱性が浮き彫りとなったことで、分散型エネルギーシステムという考え方が生まれました。FIT制度によって再生可能エネルギー(特に太陽光発電)を普及させた要因の1つには、こうした分散型エネルギーへの移行という目的もあったと考えられます。

分散型エネルギーシステムは、1つの機器だけで実現はできず、再生可能エネルギーやコージェネレーションシステムなどの「機器単体」と、電気の見える化を行うHEMSなどの「エネルギーマネジメントシステム」、最後に電気を貯めておける「蓄電池」などを組み合わせることで、はじめて実現可能となるのです。

こうした分散型エネルギーへの移行でも、蓄電池の存在は欠かせませんので、今後ますます需要・必要性が増加していくことは間違いないでしょう。

監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

家庭用・産業用蓄電池の

無料一括見積もり