【2026年最新】電気代補助金が1月から再開!冬の高騰に備える方法を解説

公開日:2022/11/07 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

「電気代の補助金、次はいつ出るの?」

「この冬の暖房費が心配……」

そのように感じている方も多いのではないでしょうか。

寒さが厳しくなるこれからの季節、光熱費に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

朗報です。2025年11月21日、政府は新たな電気・ガス料金の支援策を発表しました。

2025年の夏(7月〜9月)にも補助金がありましたが、今回は寒さの厳しい2026年1月〜3月に重点を置いた支援となります。

この記事では、「2026年冬の補助金」の金額や期間をお伝えするとともに、補助金が終わる春以降、電気代の値上げから家計を守るためにいくつかの電気代対策について分かりやすく解説します。

目次

【速報】2026年1月〜3月の電気・ガス料金補助金が決定

2025年11月21日、経済産業省は物価高対策として、家庭の電気・ガス料金を支援することを発表しました。

今回のポイントは、暖房の需要が高まる1月・2月の支援額が手厚くなっている点です。一般家庭において、3ヶ月間で約7,000円程度の負担軽減が見込まれています。

今回の補助金(2026年冬)の期間・金額

夏に行われた「電気・ガス料金支援」と同様に、私たちが手続きをする必要はありません。電力会社・ガス会社が請求額から自動的に値引きを行います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象期間 | 2026年1月〜3月使用分(※2月〜4月の請求分に反映) |

| 値引き単価(電気)※一般家庭(低圧) | 【重点期間】1月・2月使用分: 4.5円/kWh 【縮小期間】3月使用分: 1.5円/kWh |

| 値引き単価(都市ガス) | 【重点期間】1月・2月使用分: 18.0円/㎥ 【縮小期間】3月使用分: 6.0円/㎥ |

| 負担軽減額の目安(一般家庭) | ・1月:約3,200円強 ・2月:約3,100円 ・3月:約1,000円弱 → 3ヶ月合計:約7,000円の負担減 |

(出典:電気・ガス料金補助、3カ月で約7000円の負担減 26年1〜2月に重点 – 日本経済新聞)

高市首相は「寒さの厳しい冬の間、これまでよりもちょっと金額を上げて支援する」と表明しており、夏の支援(3ヶ月で約3,340円程度)と比較しても、今回は倍以上の規模の支援となります。

「夏の補助金」との違いは?

直近で行われた2025年夏(7月〜9月)の補助金と比べてみましょう。

- 2025年夏(終了):電気 2.0〜2.5円/kWh 補助(総額 約3,300円軽減)

- 2026年冬(今回):電気 4.5円/kWh 補助(総額 約7,000円軽減)

このように、冬は電気代が高くなりやすいため、補助額も大きく設定されています。

さらに、今年の冬の補助金の詳細を予想するために、夏の補助金はどうだったのか振り返ってみましょう。

2025年夏の電気・ガス料金補助金の期間・対象・金額

この支援のポイントは、面倒な手続きなしで自動的に料金が安くなったことと、標準的な家庭で月に1,000円程度の負担が軽くなった点です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 電気・ガス価格激変緩和対策事業 |

| 実施期間 | 2025年7月使用分〜2025年9月使用分 |

| 対象者 | 電気や都市ガスを利用するすべての家庭、および企業等 |

| 支援方法 | 小売事業者等が毎月の料金から使用量に応じて直接値引き(申請不要) |

| 値引き単価(電気) |

低圧契約(家庭など) ・7月、9月使用分:2.0円/kWh ・8月使用分:2.4円/kWh 高圧契約(企業など) ・7月、9月使用分:1.0円/kWh ・8月使用分:1.2円/kWh |

| 値引き単価(都市ガス) |

全契約対象 ・7月、9月使用分:8.0円/㎥ ・8月使用分:10.0円/㎥ |

| 値引き額の目安 | 標準的な家庭(3人家族)で3ヶ月合計 約3,000円の負担軽減 |

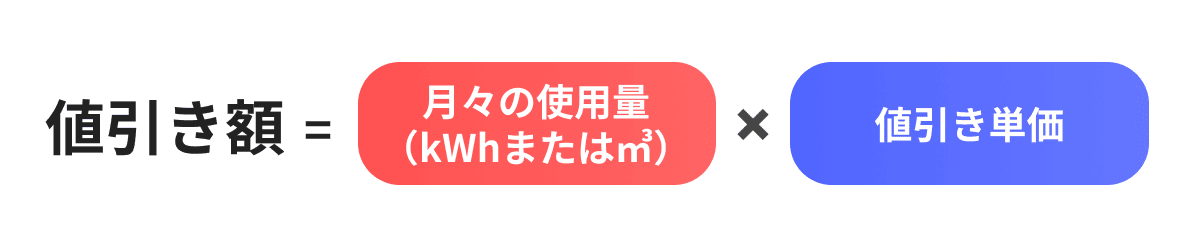

「具体的に、うちの電気代はいくら安くなっていたの?」という点が気になりますよね。値引き額は、毎月の「使用量」に、国が定めた「値引き単価」を掛けるだけで簡単に計算できます。

ここでは、モデルケース別に3か月間の合計値引き額をシミュレーションしてみました。ご自身の毎月の検針票(ご利用明細)と見比べながら、参考にしてください。

| 世帯モデル | 月間使用量(目安) | 3か月合計の値引き額(目安) |

|---|---|---|

| 単身世帯 | 電気: 200kWh ガス: 10㎥ |

約1,560円 (電気: 1,280円 / ガス: 280円) |

| 標準世帯(3人家族) | 電気: 350kWh ガス: 25㎥ |

約2,980円 (電気: 2,280円 / ガス: 700円) |

| ファミリー世帯(5人家族) | 電気: 500kWh ガス: 40㎥ |

約4,320円 (電気: 3,200円 / ガス: 1,120円) |

※上記はあくまで目安です。実際の値引き額はご家庭の使用量によって変動します。

※ご自身の正確な値引き額は、毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や「ガスご使用量のお知らせ」で確認できます。多くの場合、「政府補助」や「激変緩和値引き」といった項目で記載されています。

電気代補助金の仕組みと実施背景

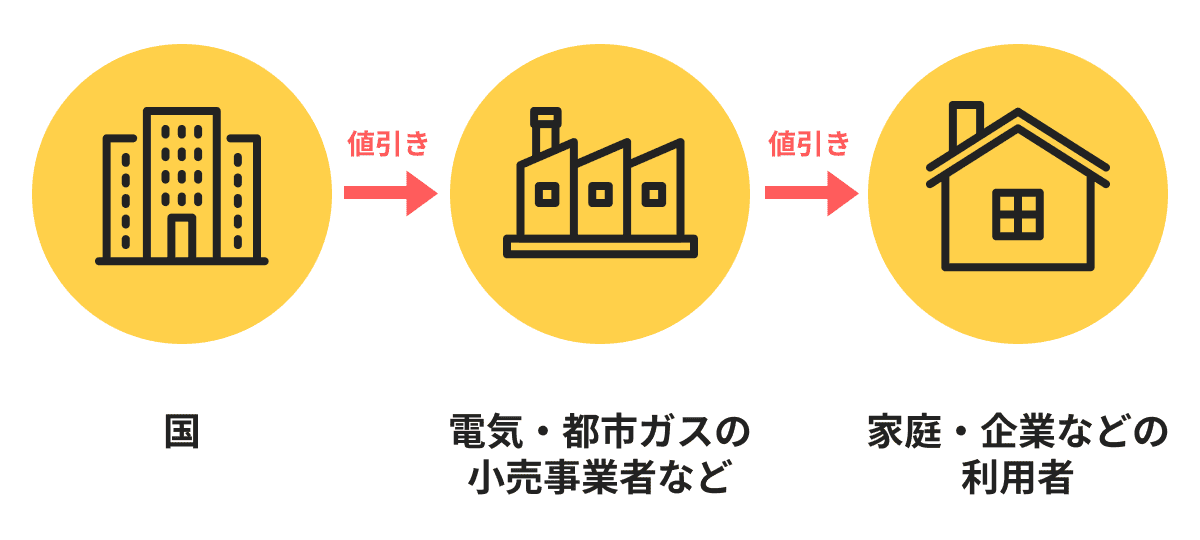

この支援の最大の特徴は、私たちが何かを申請する必要が一切なかった点です。

国が電力会社・ガス会社に補助金を出し、各社がその分をあらかじめ料金から値引く、という仕組みだったため、自動的に割引が適用されていました。

また、この支援は、物価高騰への対応と、夏場の熱中症予防(電気代を気にせずエアコンを使うため)を目的として実施されました。

このように、夏の家計を一時的に助けてくれた支援策ですが、これが2025年9月をもって終了しています。

ここからは、一時的な支援が終わったこの冬以降、電気代の高騰にどう備えていくか、具体的な方法を見ていきましょう。

なぜ電気代はこれからも上がり続けるのか

「補助金が終わった10月以降、また請求額が上がってしまった…」

多くの方が、このような状況に直面しているはずです。なぜなら、電気代には今後も上昇が見込まれる要因が複数あるからです。

- 燃料価格の変動

電気をつくるための火力発電に使う燃料(液化天然ガスや石炭)の価格は、世界情勢や為替レートに大きく影響されます。燃料の輸入価格が上がれば、それが「燃料費調整額」として毎月の電気代に上乗せされます。 - 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の上昇

太陽光や風力といった再生可能エネルギーを普及させるため、電力会社が買い取った電気の費用の一部を、私たち国民が「再エネ賦課金」として負担しています。この単価は年々上昇する傾向にあります。

政府による一時的な支援はありましたが、電気代が上がりやすい構造そのものが変わったわけではありません。燃料価格の変動や再エネ賦課金など、今後も家計への影響が続く可能性があります。

電気代高騰、どう対策すべき? 3つの方法を解説

今後も続くと考えられる電気代の値上がりに備えるため、私たちが家庭でできる対策は、大きく分けて3つあります。

対策1. 日々の節電を徹底する

まず基本となるのが、日々の暮らしの中で消費電力を抑えることです。

- エアコンの設定温度を適切に管理する(夏は28℃、冬は20℃が目安)

- 使っていない部屋の照明や家電の電源をこまめに消す

- 省エネ性能の高い家電に買い替える

- 冷蔵庫の開閉時間を短くし、ものを詰め込みすぎない

こうした地道な努力は大切ですが、節約できる金額には限界があります。また、夏の暑い日にエアコンを我慢しすぎると熱中症のリスクが高まるなど、生活の質を下げてしまう懸念もあります。

対策2. 契約中の電力会社・料金プランを見直す

2016年の電力自由化以降、私たちは電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。ご家庭のライフスタイルに合ったプランに変更するのも一つの方法です。

- 夜間の電気代が安くなるプラン

日中は割高になる代わりに、夜間の電気代が安くなります。エコキュートをお使いの家庭や、日中は仕事で誰も家にいないご家庭に向いています。 - ガスや携帯電話とのセット割プラン

他のサービスと契約をまとめることで、割引が適用される場合があります。

ただし、これらのプランは「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」といった、電気代高騰の根本的な要因そのものを解決するものではありません。また、夜間プランは日中の電気代が割高になるため、注意が必要です。

対策3. 自宅で電気をつくり、購入量を減らす

最後の選択肢が、日々の「節電」や「プラン見直し」に加えて、「自宅で電気を創りだす」という考え方です。その代表的な方法が、家庭用太陽光発電システムの導入です。

自宅の屋根にソーラーパネルを設置することで、電力会社から電気を買う量を大幅に減らすことができます。

- 日中の電気代が実質0円になる

天気の良い日中は、家庭で使う電気のほとんどを太陽光でまかなえます。 - 余った電気は売ることができる

使い切れずに余った電気は、電力会社に売電して収入を得ることも可能です。 - 電気代の値上がりを気にしなくてよくなる

自宅で電気を自給自足できるため、将来の電気料金の値上がりの影響を受けにくくなります。

数千円の補助金や日々の節電努力とは比較にならない、月々1万円〜2万円といったレベルで電気代を削減できる可能性を秘めています。

太陽光発電とは? 仕組み・メリット・費用を解説

電気代高騰への対策として「自宅で電気をつくる」方法をご紹介しました。

「でも、太陽光発電って具体的にどういうもの?」「本当に効果があるの?」と疑問に思われるかもしれません。ここでは、太陽光発電が電気代を安くできる仕組みと、導入のメリット、注意点、費用の目安まで詳しく解説します。

太陽光発電の基本的な仕組み

太陽光発電は、太陽の光エネルギーを「太陽電池(ソーラーパネル)」を使って、直接電気に変換する発電方法です。発電時に二酸化炭素(CO₂)を排出しない、環境にやさしい再生可能エネルギーの一つです。

ご家庭で電気が使えるようになるまで、主に4つのステップがあります。

1. 発電(ソーラーパネル)

太陽光パネルは、「n型半導体」と「p型半導体」という2種類の半導体を重ね合わせて作られています。このパネルに太陽光が当たると、内部で電子(マイナス)と正孔(プラス)が発生します。

2. 電流の発生

電子はn型半導体側へ、正孔はp型半導体側へ集まります。この2つを電線でつなぐことで、電子が流れ、電流が発生します(この時点では「直流」の電気です)。

3. 変換(パワーコンディショナ)

家庭やオフィスで使われている電気は「交流」です。そのため、「パワーコンディショナ」という機器を使って、発電した直流の電気を交流に変換します。

4. 利用(自家消費や売電)

変換された電気は、まず家庭や施設内で使用(自家消費)されます。使い切れずに余った電気は、電力会社に買い取ってもらう(売電)ことができます。

太陽光発電のメリットと注意点

太陽光発電を導入する主なメリットと、知っておくべき注意点(デメリット)をまとめます。

主なメリット

1. 電気代の削減

発電した電気を自宅で使う(自家消費)ことで、電力会社から買う電気の量を減らせます。

2. 売電収入

余った電気を電力会社に売ることで収入を得られます。(FIT制度など)

3. 非常用電源になる

災害などで停電した際も、太陽が出ていれば「自立運転機能」を使って電気を使用できます(蓄電池があれば夜間も使用可能)。

4. 遮熱効果

屋根にパネルを設置することで、夏は室温の上昇を抑え、冬は室温が下がるのを和らげる効果が期待できます。

主なデメリット

1. 初期費用がかかる

システムの導入には、パネルやパワーコンディショナ、設置工事などでまとまった費用がかかります。

2. 天候に左右される

日射量によって発電量が変わるため、雨や曇りの日、夜間は発電できません。

3. メンテナンスが必要

定期的な点検や清掃が必要です。また、パワーコンディショナは15年~20年程度で交換が必要になる場合が多いです。

4. 設置スペースが必要

パネルを設置するための十分な屋根面積が必要です。

家庭用蓄電池でメリットを最大化

太陽光発電の注意点として「夜間や悪天候時は発電できない」点を挙げました。この弱点を補い、太陽光発電のメリットを最大化するのが「家庭用蓄電池」です。

以前は「余った電気は売る(売電)」のが主流でしたが、現在は「売る電気(売電単価)」よりも「買う電気(買電単価)」の方が高くなっています。(例:売電単価 16円/kWh、買電単価 31円/kWh)

そのため、余った電気は売るよりも、蓄電池に貯めて電気を買う量を減らす(自家消費)ほうが、経済的メリットが大きくなります。

【蓄電池の主なメリット】

- 経済効果の最大化

電気代が最も高い時間帯や、発電できない夜間に貯めた電気を使うことで、電気の購入を最小限に抑えられます。 - 強力な防災対策

停電時、太陽光パネルだけでは日が暮れると電気が使えません。蓄電池があれば夜間でも照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電などが可能になり、生活の安心感(レジリエンス)が格段に向上します。

もちろん、蓄電池の導入には追加で初期費用がかかりますが、電気の自給自足を目指す上で、今や欠かせないパートナーと言えるでしょう。

導入費用の目安

費用は設置する規模やメーカーによって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

▼ 初期費用(家庭用)

1kWあたり約25万円前後が近年の相場です。例えば、一般的な家庭用(4〜5kW)を設置する場合、約100万〜125万円程度が目安となります。

▼ 維持費

年間の定期点検やメンテナンス費用、将来的なパワーコンディショナの交換費用(20万〜30万円程度)を見込んでおく必要があります。

このように、導入にはまとまった費用がかかります。だからこそ、補助金の活用やシミュレーションが重要になります。

今なら「太陽光を設置するための補助金」が活用できます

電気代そのものへの国の補助は終了しましたが、実は「太陽光発電システムを設置するための補助金」は、国や多くの自治体で実施されています。

特に東京都では、手厚い補助金制度が用意されており、導入コストを大幅に抑えることが可能です。

【2026年】東京都の太陽光補助金を徹底解説!金額・対象・申請方法

【2026年最新】国の太陽光補助金はいくら?対象・申請方法を解説

「電気代が安くなるのを待つ」のではなく、補助金を使って太陽光発電と蓄電池を設置して購入する電気代を減らすことが今は賢い選択です。

導入効果シミュレーション(一例)

実際にどれくらい電気代が安くなるのか、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。

【シミュレーション条件】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設置場所 | 東京都杉並区(既築住宅と仮定) |

| 設置容量 | 太陽光 4.5kW + 蓄電池 12.7kWh |

| 初期費用 | 約329万円 |

| 補助金額 | 約223.4万円(東京都+中野区) |

| 実質初期費用 | 329万円 – 223.4万円 = 約105.6万円 |

| 年間発電量 | 4,500kWh(設置容量1kWあたり1,000kWhで計算) |

| 電気料金 | 買電単価 31円/kWh(近年の平均的な単価) |

| 売電価格 | 売電単価 16円/kWh(2024年度FIT価格) |

| 自家消費率 | 80%(発電した電気の8割を自宅で消費) |

| 売電率 | 20%(発電した電気の2割を売電) |

【年間の経済効果(試算)】

| 項目 | 計算内容 | 金額 |

|---|---|---|

| 自家消費による電気代削減額 | (発電量 4,500kWh × 自家消費率 80%) × 買電単価 31円= 1,350kWh × 31円 | 年間111,600円の削減 |

| 売電による収入額 | (発電量 4,500kWh × 売電率 20%) × 売電単価 16円= 3,150kWh × 16円 | 年間14,400円の収入 |

| 年間トータルメリット | 111,600円(削減) + 14,400円(収入) | 年間126,000円 |

| 月平均メリット(目安) | 126,000円(年間メリット)÷ 12ヶ月 | 月あたり約10,500円 |

| 初期費用の回収シミュレーション | 1,056,000円(実質初期費用) ÷ 126,000円(年間メリット) | 約8.4年 |

この試算では、東京都杉並区で補助金を最大限活用した場合、約8.4年で実質初期費用を回収できる計算になります。

※これはあくまで一例です。実際には設置条件、お住まいの地域の気候、電気の使用状況によって発電量やメリットは変動します。

※特に、補助金は年度や自治体によって内容が大きく異なり、予算上限により早期に終了する場合もあります。(今回の試算は2025年度の情報を基にしています)

※正確なシミュレーションには、専門業者による現地調査と最新の補助金情報に基づいた見積もりが必要です。

まずは「わが家の場合」を知ることから

「うちの屋根だと、いくらで設置できて、どれくらい電気が作れるんだろう?」

そう思われたら、まずは専門業者に見積もりを依頼し、具体的な導入効果をシミュレーションしてもらうのが第一歩です。

複数の業者から見積もりを取ることで、ご自宅にとって最適なプランを比較検討し、費用を抑えることができます。無料の「一括見積もり」を利用すれば、一度の入力で複数の優良業者からの見積もりを取ることができます。

当サイトの一括見積もりは弊社アドバイザーが間に入るため他サイトのような業者からの大量の営業電話は一切ありません。ぜひこの機会にご利用ください。

まとめ

この記事では、終了した電気代補助金の振り返りと、今後の対策について解説しました。

- 2026年冬の電気代補助金が1月〜3月で開始

- 2025年夏の電気代補助金は9月で終了した

- 燃料費や再エネ賦課金の影響で、電気代は今後も上昇する可能性がある

- 根本的な対策は、節電に加えて「自宅で電気をつくる」太陽光発電が有効

- 国や自治体の「設置補助金」が使える今が、導入を検討する好機

一時的な支援に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で家計を守る仕組みづくりが重要です。まずは無料の一括見積もりで、ご自宅の可能性を調べてみてはいかがでしょうか。

監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

家庭用・産業用蓄電池の

無料一括見積もり